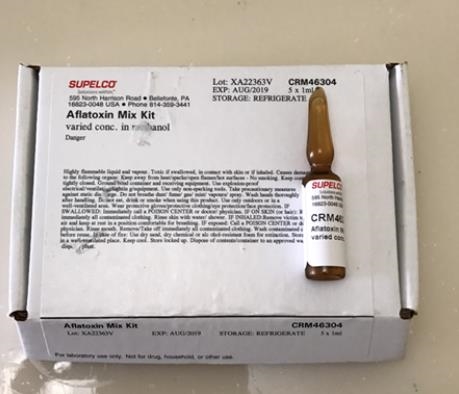

黄曲霉毒素作为自然界中毒性较强的真菌毒素之一,其污染可导致肝癌、免疫抑制等严重健康问题,被世界卫生组织(WHO)列为一级致癌物。在食品安全检测、环境监测及毒理学研究中,

黄曲霉混合标准品如同一把高精度的“分子标尺”,通过提供已知浓度的毒素参照,确保检测结果的准确性与可比性,成为保障公众健康与科研可信度的核心工具。

一、科学定义:混合标准品的“身份密码”

黄曲霉混合标准品是包含多种黄曲霉毒素组分的标准化溶液或冻干粉,通常涵盖B1、B2、G1、G2四种主要类型(按荧光特性与化学结构分类)。其中:

AFB1:毒性较强,常见于玉米、花生等粮油作物;

AFG1/AFG2:次要组分,但与AFB1存在协同毒性;

AFB2:AFB1的代谢产物,毒性较低但可作为污染标志物。

混合标准品通过精确配比各组分浓度,模拟真实污染场景,为定量分析提供基准。

二、核心价值:从实验室到产业链的“安全纽带”

1.校准检测仪器,消除系统误差:在液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)、酶联免疫吸附试验(ELISA)等检测中,混合标准品用于绘制标准曲线,将仪器信号(如峰面积、吸光度)转换为毒素浓度,确保不同实验室、不同批次检测结果的可比性。

2.验证方法性能,保障数据可靠性:通过添加已知浓度的标准品至空白样品(加标回收实验),可计算回收率(理想范围:80%-120%)与精密度(RSD≤15%),验证检测方法的准确性与重复性。

3.支撑法规制定与合规性监管:各国对食品中黄曲霉毒素限值严格,混合标准品为监管部门提供执法依据,助力企业控制生产环节污染风险。

三、应用场景:全链条守护食品安全

1.原料筛查:粮油企业使用标准品校准快速检测设备,拦截高污染批次;

2.过程监控:在储存、运输环节定期取样检测,结合标准品数据调整温湿度条件;

3.科研探索:毒理学研究中,通过标准品定量暴露剂量,研究毒素对细胞或动物的致病机制;

4.应急响应:突发食品安全事件中,标准品可快速确认污染范围与程度。

四、使用规范:细节决定“标尺”精度

1.避光保存:黄曲霉毒素对光敏感,标准品需存储于棕色瓶或铝箔袋中,-20℃以下冷冻;

2.避免反复冻融:分装为小体积使用,防止毒素降解;

3.基质匹配:若检测复杂样品(如坚果酱),需选择与样品基质相似的标准品(如添加油脂的标准溶液),减少基质效应干扰。

从田间地头到餐桌末端,黄曲霉混合标准品以分子级的精准度,构建起一道无形的安全防线。它不仅是科研人员的“校准神器”,更是消费者健康的“隐形卫士”,在全球化食品供应链中持续发挥着不可替代的作用。

服务热线:400-060-8560

服务热线:400-060-8560

服务热线:400-060-8560

服务热线:400-060-8560

更新时间:2025-08-24

更新时间:2025-08-24 点击次数:538

点击次数:538

扫码加微信

扫码加微信  移动端浏览

移动端浏览